이나래 “AI 도시의 핵심은 절제의 미학”... 6대 핵심 요건은?

[트렌드쇼2026] 이나래 유엔해비타트 지속가능도시연구소장

'AI에이전트 시대, 도시와 삶은 어떻게 바뀔까' 주제로 강연

1897년 지멘스슈타트, 도요타 우븐시티 등 AI도시 시도 지속

AI 도시 한계 분명... "막대한 에너지 소비와 폭발적인 비용 문제"

“지속가능한 AI 도시, 핵심은 절약이 아닌 효율"

AI 에이전트가 도시 인프라와 결합할 때 가장 거대한 데이터가 생성된다.

지난 28일 '트렌드쇼2026' 무대에 선 이나래 유엔해비타트 한국위원회 지속가능도시연구소장은 이렇게 말문을 열었다. 그는 AI와 도시 인프라의 결합이 가져올 변화를 "기술의 진보가 아니라 인간과 도시의 관계를 재정의하는 것"이라고 진단했다.

'AI 에이전트 시대, 도시와 삶은 어떻게 바뀔까'를 주제로 강연한 이 소장은 지속가능한 도시의 미래를 'AI와 인간, 데이터와 문화가 공존하는 도시'로 정의했다. AI 도시란 단순히 디지털화된 공간이 아니라, AI가 도시의 두뇌로 작동하고 인간이 그 도시의 감정과 방향을 설계하는 생명체와 같은 공간이라는 설명이다.

그에 따르면, 지금은 생활·도시·기술이 맞물려 변화하는 '거대한 전환점'이다. 산업화 시대의 대량생산·표준화된 공간에서 벗어나 개인화되고 맞춤형으로 연결된 생활권으로 이동하고 있다는 것이다.

이 소장은 "기업·도시·서비스 설계자들은 이제 기술만 볼 것이 아니라 사람의 삶, 문화의 뿌리, 커뮤니티의 관계까지 함께 설계해야 한다"며 "이는 기술의 변화가 아니라 삶의 변화"라고 말했다.

이어 "AI 도시는 기술의 문제가 아니라 사람의 문제"라며 "더 좋은 것을 더 많은 사람에게 제공하는 것, 그것이 도시의 존재 이유"라고 강조했다.

지멘스에서 시작된 ‘기술과 삶의 결합’

이나래 소장은 강연에서 'AI 도시'의 근간이 된 역사적 사례들을 소개했다.

논의의 시작점은 무려 128년 전이었다. 최초 사례는 1897년 독일 지멘스앤할스케(Siemens & Halske)가 만든 '지멘스슈타트(Siemensstadt)'다. 이곳은 전기라는 신기술을 실험하기 위해 공장과 노동자 주택, 가전제품 테스트 공간을 함께 설계한 도시였다. 이 소장은 "산업혁명 시대, 전기 기반 라이프스타일을 제시했다"며 "기술이 일상에 스며드는 방식을 실험한 도시 실험실이었다"고 설명했다.

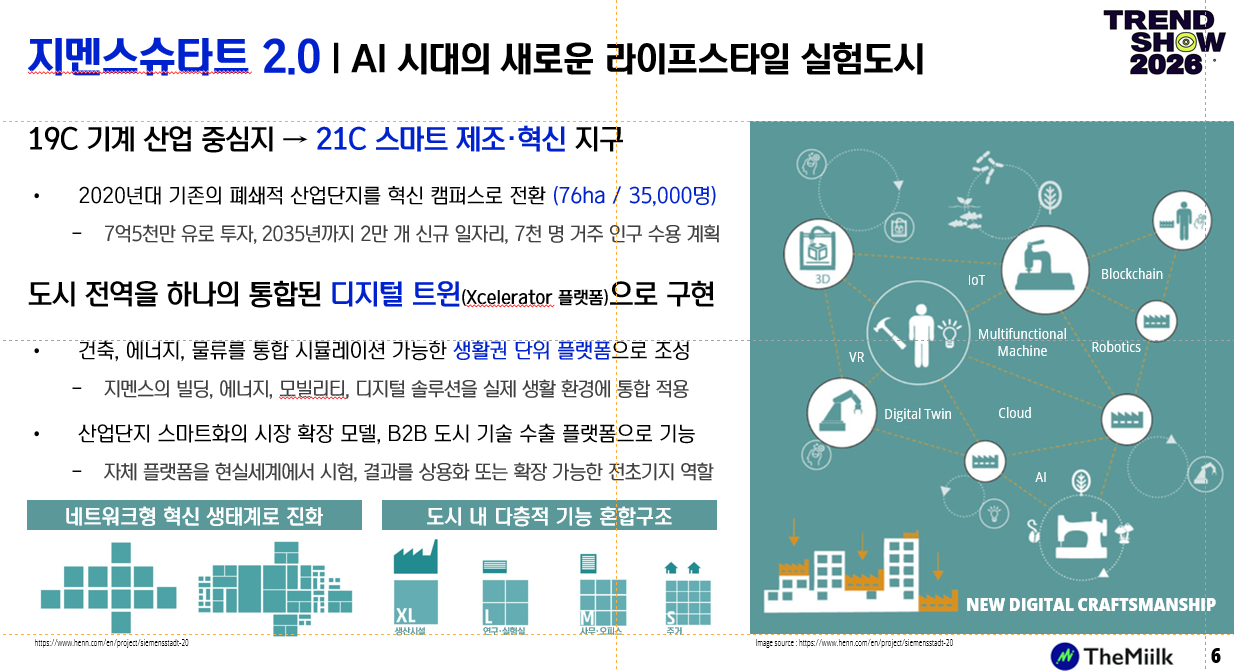

오늘날 그 실험은 '지멘스슈타트 2.0'으로 부활했다. 이번엔 전기 대신 AI와 디지털 트윈(Digital Twin)이 핵심이다. 이 소장에 따르면 현재 약 70헥타르 규모 부지에 데이터·에너지·모빌리티가 통합된 '지능형 산업도시'가 조성되고 있다. 도시 전체를 하나의 통합 '디지털 트윈'으로 구현하는 방식이다.

AI 기업 구글의 야심찬 시도도 있었다. 구글은 2017년 캐나다 토론토의 '퀘이사이드(Quayside) 프로젝트'를 발표했다. 당시 구글은 'AI가 도시를 운영한다'는 비전을 내걸었다. 이 소장은 "모든 것이 센서로 연결되고 AI가 도시를 최적화하는 구조였다. 기술적으로는 완벽했다"고 평가했다.

하지만 결과는 실패였다. 2020년 프로젝트는 취소됐다. 이유는 데이터 프라이버시 문제였다. '구글이 시민들의 삶을 감시하는가'에 대한 명확한 답을 내놓지 못했고, 코로나19 팬데믹이 결정타로 작용했다. 이 소장은 "기술만으로는 안 된다는 것을 보여준 사례"라며 "신뢰 없는 기술은 도시를 지속시킬 수 없다"고 의미를 부여했다.

가장 최근 사례는 도요타의 '우븐시티(Woven City)'다. 시즈오카현 스소노시에 건설 중인 175에이커(약 70만㎡) 규모의 'AI 모빌리티 생태계 혁신 R&D 인큐베이터'다. 완전 자율도시로, 모든 도로는 전기 자율주행차 전용이며 내연기관차는 없다.

수소연료전지·태양광·AI 에너지 관리 시스템이 에너지를 관리하고, AI를 탑재한 로봇이 고령자를 돕는다. 2025년 1단계 입주가 시작됐으며, 2026년부터는 일반인도 참여할 수 있다.

이 소장은 "발명가와 직조자가 함께 미래 모빌리티를 짜는 테스트베드"라며 "거주자와 스타트업이 인벤터로 참여해 실제 환경에서 기술 실증과 피드백 생성이 이뤄지고 있다"고 설명했다.

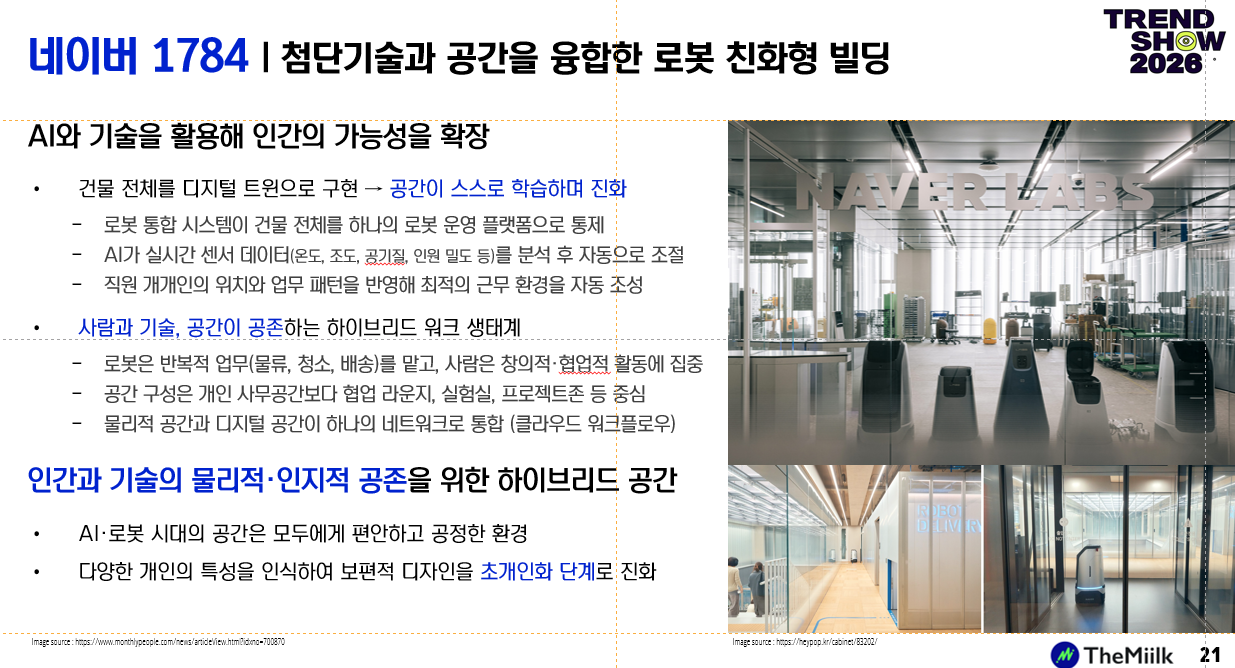

한국형 사례도 소개됐다. 네이버 제2사옥 '1784'가 대표적이다. 이 소장에 따르면 이곳은 세계 최초로 로봇 친화형 건축물 인증을 받았으며, 한국형 AI 도시의 시작점이다.

이 건물에는 100대의 로봇이 사람과 함께 일하며, 로봇 전용 엘리베이터 '로보포트'가 지하부터 옥상까지 연결된다. 핵심은 ARC(Autonomous Robot Cloud) 시스템이다. 건물 전체를 디지털 트윈으로 구현해 공간이 스스로 학습하며 진화한다. 사람과 기술, 그리고 공간이 공존하는 하이브리드 워크 생태계를 만들어낸 것이다.

로봇의 두뇌가 클라우드에 있습니다. 브레인리스(Brainless) 로봇 기술이죠. 도시의 뇌가 클라우드에 있다는 개념은 앞으로의 AI 인프라를 상징합니다.이나래 소장, 트렌드쇼2026 강연 중에서

AI 도시 한계 분명... "막대한 에너지 소비와 폭발적인 비용 문제"

그러나 이 소장은 AI 도시의 한계도 분명히 짚었다. 가장 큰 과제는 전력 문제다. 안정적인 에너지 공급 없이는 AI 도시도 불가능하기 때문이다.

그는 "AI는 엄청난 전력을 소비한다. 모든 도시가 AI를 도입하면 전력 수요가 폭발할 것"이라고 경고했다. 이어 "도시 설계는 결국 에너지 설계이며, 지속가능성의 핵심은 기술이 아니라 인프라"라고 강조했다.

이 소장은 20세기 초 근대 도시 설계의 한계도 지적했다. 르코르뷔지에의 효율 중심 도시, 프랭크 로이드 라이트의 자유 중심 도시 등이 그 예다. 그는 "우리는 두 모델을 무비판적으로 받아들였다"며 "파리의 고층 단지나 미국의 교외 주택 모두 지속가능하지 않다"고 지적했다.

AI 네이티브 스마트 시티 핵심은?

이나래 소장은 이날 'AI 네이티브 스마트 시티'의 6가지 핵심 요건을 제시했다.

첫째, 주거·교육·돌봄·근무·문화·상업 등이 결합된 '하이브리드 생활 기능'이다. 둘째는 도보 기반의 '15분 생활권' 구축, 셋째는 물리적 시설 의존도를 낮추고 비대면으로 공공서비스·의료·행정 등을 연결하는 '디지털 기반 서비스'다.

넷째는 1인 가구·고령층·아동이 함께하는 '세대 통합형 공동체', 다섯째는 주민이 기획·운영·관리의 주체로 참여하는 '거버넌스 참여' 구조다. 그리고 마지막으로 마이크로모빌리티·태양광·공유공간 등을 활용한 '탄소중립 기반 인프라'를 핵심으로 꼽았다.

이 소장은 "AI 도시의 핵심은 '더 적은 자원으로 더 많은 것을 달성하는 것'"이라며 "이는 도시의 미션을 넘어 AI 기술 전체가 추구해야 할 핵심 가치이자 방향성"이라고 강조했다.

이를 위해서는 도시와 에너지 문제를 통합적으로 바라보고 시민사회 차원의 공동 대응이 필요하다고 제언했다. AI 도시 구축은 기술적 성취만으로는 완성될 수 없으며, 시민의 신뢰와 명확한 거버넌스, 에너지 효율화가 함께 뒷받침되어야 한다는 설명이다.

그는 "한국은 AI 도시 실험에 최적화된 환경을 갖추고 있다"고 평가했다. 네이버 1784를 비롯한 첨단 기술 인프라, 세계 최고 수준의 인터넷망, 집약적 도시 구조가 AI 기반 도시 실험의 토양이 되고 있다는 것이다.

이 소장은 "지멘스는 128년 전부터, 도요타는 현재, 네이버는 3년 전부터 AI 도시 실험을 이어가고 있다"며 "중요한 것은 실험을 멈추지 않는 것, 그리고 실패로부터 배우는 것"이라고 강조했다.

AI 도시는 기술의 문제가 아니다. 사람의 문제다. 더 좋은 것을 더 많은 사람에게. 그것이 도시의 존재 이유다.이나래 소장, 트렌드쇼 강연 중에서

이나래 소장은?

지속 가능한 도시 계획과 스마트 커뮤니티 분야의 전문가다. 2023년부터 유엔해비타트 한국위원회 지속가능도시 연구소 소장을 맡고 있다. 다양한 학회와 컨퍼런스에서 활발하게 활동하고 있는 이 소장은 어반 빌리지 2.0을 주제로 스마트 커뮤니티 설계를 제안하는 등 지속가능한 도시 연구를 이어가고 있다.