앤드류 응 “중국, AI 공급망 지배할 수도”… 오픈AI는 소뱅 투자 펀딩

[딥시크 쇼크] 미중 AI 레이스 격화

앤드류 응 스탠퍼드대 교수, 딥시크로 드러난 ‘3대 트렌드’ 강조

“중국이 AI 공급망 지배하게 될 수도”... 개방형 가중치 모델 주목

확장은 AI 발전의 유일한 길 아냐... “AI, 장기적 상한선 없어”

더 확장하는 전략 택한 오픈AI, 소프트뱅크와 투자 유치 협의 중

“중국이 생성 AI 분야에서 미국을 따라잡고 있습니다.”

AI 4대 석학으로 꼽히는 앤드류 응 스탠퍼드대 교수는 29일(현지시각) 자신의 AI 교육 스타트업 ‘딥러닝닷AI(DeepLearning.AI)’에 올린 글에서 “딥시크(DeepSeek) 이슈가 중요한 트렌드를 구체화했다”며 이같이 밝혔다.

중국 항저우에 본사를 둔 AI 기업 딥시크가 공개한 R1 모델이 공개된 후 AI 업계 및 비즈니스 리더들로부터 많은 질문을 받았고, 크게 세 가지 트렌드를 확인할 수 있었다는 것이다.

그가 첫 번째로 제시한 트렌드는 중국의 급격한 부상이다. 그는 “2022년 11월 챗GPT가 출시됐을 때 미국은 생성형 AI 분야에서 중국보다 훨씬 앞서 있었다”며 “하지만 지난 2년 동안 이 격차가 빠르게 줄어들었다”고 했다.

딥러닝닷AI 팀에서 알리바바 ‘큐원(Qwen)’, 베이징에 본사를 둔 문샷AI(Moonshot AI)가 개발한 ‘키미(Kimi)’, 딥시크 R1 등을 실제로 사용해 봤더니 분명히 격차가 좁혀졌다는 것이다.

그는 “동영상 생성 분야에서는 중국이 앞서가는 것처럼 보이는 순간도 있었다”며 “딥시크의 R1이 많은 세부 사항을 공유하는 기술 보고서와 함께 개방형 가중치(Open weight) 모델로 출시됐다는 사실이 매우 기쁘다”고 했다.

“중국이 AI 공급망 지배하게 될 수도”... 개방형 가중치 모델 주목

미국 AI 기업들의 폐쇄적 정책, 규제 강화 움직임을 비판하기도 했다. 인류 멸종과 같은 가상의 위험을 과장해 오픈 소스를 억압하려고 했다는 것이다. 오픈 소스, 개방형 가중치 모델이 AI 공급망(AI supply chain)의 중심이 될 것이란 게 그의 견해다.

응 교수는 “미국이 오픈 소스를 계속 방해한다면 중국이 공급망을 지배하게 될 것”이라며 “이는 결국 많은 기업이 미국보다 중국의 가치를 훨씬 더 많이 반영하는 AI 모델을 사용하는 결과로 이어질 것”이라고 경고했다.

두 번째로 제시한 트렌드는 오픈 가중치 모델로 인한 가격 하락 추세다. 그는 “오픈 가중치 모델이 개발자들에게 더 많은 선택권을 줄 것”이라며 “기초 모델을 훈련하고 이를 활용해 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 비용을 받는 비즈니스는 쉽지 않다. 파운데이션 모델 위에 애플리케이션을 구축하면 훌륭한 비즈니스 기회를 얻을 것”이라고 했다.

[오픈 가중치 모델(Open Weights Model)이란]

오픈 가중치 모델이란 AI 모델의 내부 구조와 가중치(weights)가 공개 돼 있어 누구나 접근하고 수정할 수 있는 모델을 의미한다.

AI 모델은 마치 복잡한 수학 공식과 같다. 이 공식 안에는 수많은 매개변수(parameter)들이 있는데, 이것들을 '가중치'라고 부른다. 예를 들어, 사진 속의 고양이를 인식하는 AI 모델이 있다면, 귀의 모양, 털의 텍스처, 눈의 형태 등 각각의 특징에 대해 얼마나 중요하게 볼 것인지를 결정하는 것이 바로 이 가중치다.

많은 기업들은 이러한 가중치를 코카콜라 레시피처럼 비공개로 유지한다. 하지만 오픈 가중치 모델은 가중치 값 공개한다. 라마와 스테이블 디퓨전이 오픈 가중치 모델이다. 투명성을 확보하고 연구자들과 개발자들이 모델을 수정하고 발전시킬 수 있다. 또 AI를 배우는 학생들이나 연구자들이 실제 작동하는 모델을 활용해 응용할 수 있는 장점이 있다.

반면, 모델의 악의적인 사용을 막기 어렵다는 점, 모델의 품질 관리가 어려울 수 있다는 점 이 단점으로 지적된다.

확장은 AI 발전의 유일한 길 아냐... “AI, 장기적 상한선 없어”

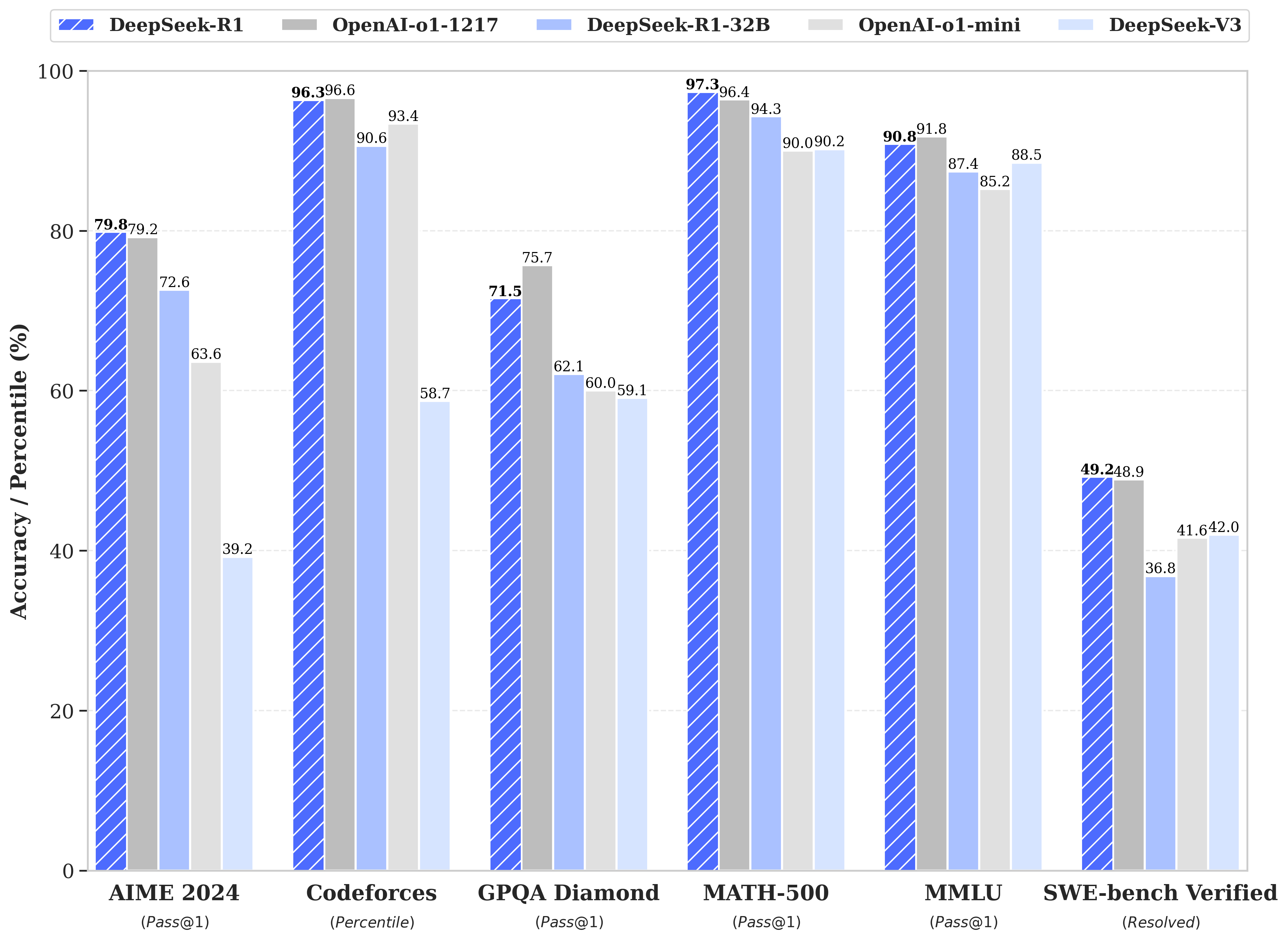

그는 마지막으로 “확장(Scaling up)은 AI 발전의 유일한 길이 아니다”라고 강조했다. 많은 기업들이 더 강력한 AI 모델을 개발하기 위해 더 많은 자본을 확보, 규모를 확장하는 데 집중해 왔지만, 딥시크의 사례를 볼 때 알고리즘 개선, 최적화 등 다른 방법으로도 발전된 AI를 구축할 수 있다는 주장이다.

응 교수는 “실제로 컴퓨팅 수요를 줄일 수 있을지는 아직 지켜봐야 한다”면서도 “딥시크는 미국의 AI 수출 규제 등의 영향으로 더 성능이 낮은 칩을 사용하면서도 최적화 혁신을 통해 오픈AI의 o1과 대등한 성능의 모델을 만드는 데 성공했다”고 했다.

그는 이어 “다만 AI와 컴퓨팅에 대한 수요는 장기적으로 상한선이 거의 없다고 생각한다”며 “컴퓨팅 비용이 더 저렴해지더라도 인류는 더 많은 AI를 사용할 것”이라고 덧붙였다.

오픈AI, 소프트뱅크와 투자 유치 협의 중

폐쇄형 모델의 대표 주자인 오픈AI는 반대로 더 빠른 확장 전략을 추진하는 형국이다. 대규모 자본을 유치해 다시 한번 성능 격차를 벌리고, AI 모델과 관련한 정보는 공개를 막음으로써 미국의 AI 패권을 공고히 하려는 의도로 풀이된다.

30일 월스트리트저널에 따르면 오픈AI는 소프트뱅크그룹과 추가 자금 조달 라운드 협상을 진행 중이다. 소프트뱅크 주도하에 최대 400억달러(약 57조8200억원)라는 대규모 투자금을 조달한다는 계획이다. 오픈AI의 기업가치는 3400억달러(약 491조4700억원)으로 평가됐다.

이는 지난 10월 투자 유치 때 평가된 기업가치 1570억달러 대비 크게 늘어난 금액이다. 단 3개월 만에 기업가치를 두 배로 불렸다. 투자 유치에 성공하면 오픈AI는 일론 머스크의 스페이스X에 이어 전 세계에서 두 번째로 가치가 큰 비상장 기업이 된다.

하지만 일각에서는 딥시크의 R1 모델 공개로 오픈AI의 자금 조달이 차질을 빚을 수 있다는 관측도 제기된다. 오픈형 모델을 더 싸게 이용할 수 있는 상황은 폐쇄형 모델을 제공하는 오픈AI에 불리하게 작용할 수밖에 없다는 평가다.

오픈AI는 2024년 기준 50억달러의 손실을 기록했을 것으로 추정된다. 올해 매출은 2024년(37억달러)의 두 배 이상인 116억달러로 예상된다. 소프트뱅크와 오픈AI는 이번 투자 논의와 별개로 트럼프 정부와 ‘스타게이트’ 프로젝트도 추진 중이다.