하형석 미미박스 CEO "K뷰티+AI 세계화 이제 1회말일 뿐"

[트렌드쇼2026] 하형석 미미박스 대표

2024년 미국 화장품 수입 1위 한국(22%), 프랑스(16%)와 격차 커질것

AI 붐과 K뷰티 붐 동시 발생, 온라인 DNA 강점으로 글로벌 확장 가속

미미박스, GPT 검색 최적화 위해 웹사이트에 AI 크롤링 허용 코드 삽입

2026년 트렌드는 울트라 로코스트(저가 전략), 메이크업·헤어 등 카테고리 확장

AI와 K뷰티, 1회말의 시작

AI도 1회고 K뷰티도 1회입니다미미박스 하형석 대표

하형석 미미박스(Memebox) CEO는 28일 연설에서 K뷰티와 AI의 동시 부상을 야구에 비유하며 이같이 말했다. 2012년 800만원으로 시작한 미미박스는 현재 미국 매출 비중이 70%를 넘는 글로벌 K뷰티 커머스 기업으로 성장했다.

하형석 CEO는 2022~2023년 ChatGPT 출현과 K뷰티 붐이 동시에 일어난 것은 우연이 아니라고 강조했다. "AI 인프라 진화와 K뷰티 인프라 진화가 같은 패턴"이라는 것이다.

프랑스 제치고 미국 수입 1위

2024년 기준 미국의 화장품 수입국 순위에서 한국이 처음으로 1위를 차지했다. 점유율 22%로 프랑스(16%)를 6%p 차이로 제쳤다. 하 CEO는 "그 전까지는 로레알 등이 있는 프랑스가 1등이었다"며 "2023년부터 격차가 벌어지기 시작했다"고 설명했다.

그는 K뷰티의 성공 요인으로 독특한 산업 구조를 꼽았다. 국내에는 현재 7만3000개 브랜드가 있고, 올해만 1만5000개가 새로 생겼다. 자본금 2억원 정도면 창업이 가능하다.

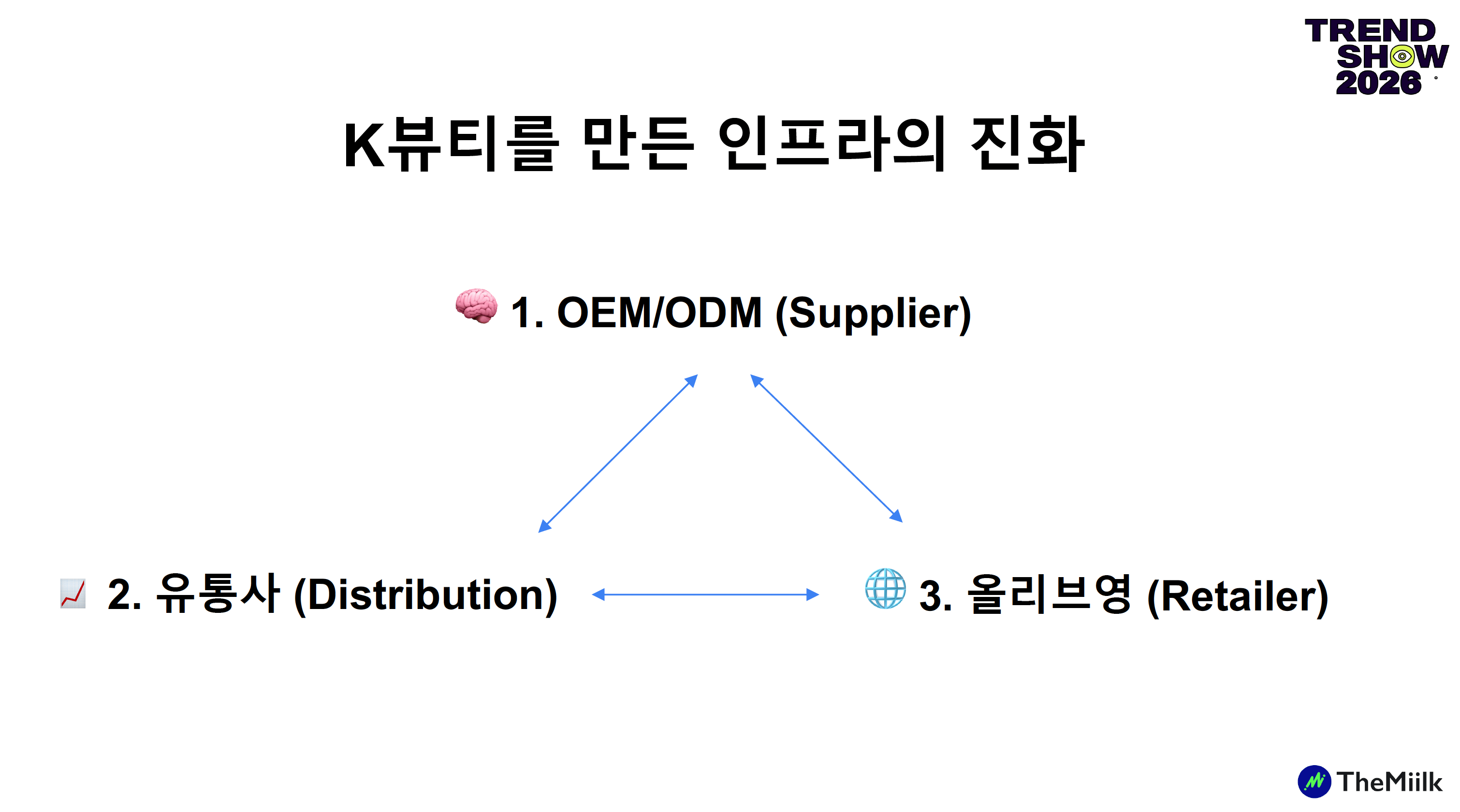

"OEM·ODM이 생산을 해주고, 유통사가 해외 판매를 대행하고, 올리브영이 고객 접점을 확대해준다. 마케팅만 잘하면 되는 구조다."

AI 시대 맞춤 전략

미미박스는 AI 회사가 아니지만 AI 활용에 적극적이다. 엔지니어 3명을 채용해 두 가지 과제를 주었다. 생산성 증대와 발견(디스커버리) 강화다.

생산성 목표는 1인당 매출을 2배 높이는 것이다. 현재 직원 1명이 연간 14억원의 매출을 내는데, AI를 활용해 28억원으로 올리겠다는 계획이다. 엔비디아는 직원 1명당 50억원의 매출을 낸다.

발견 전략은 더욱 구체적이다. "과거에는 립스틱을 검색해서 링크를 클릭했지만, 이제는 GPT에게 'K뷰티 립스틱 추천해줘'라고 물어본다."

미미박스는 GPT가 자사 웹사이트를 크롤링할 수 있도록 robots.txt 파일에 허용 코드를 삽입했다. "GPT야 들어와, 재밌어, 들어와라고 해서 문을 열어줘야 한다"는 것이다. AI가 자사 브랜드를 학습하고 검색 결과로 보여주게 만드는 전략이다.

Y컴비네이터 경험과 AI 투자

하형석 CEO는 실리콘밸리에서 10년 가까이 활동하며 AI 붐을 직간접으로 경험했다. 미미박스는 에어비앤비, 드롭박스를 배출한 Y컴비네이터(YC)에서 투자를 받은 한국 최초 기업이다.

그는 YC를 통해 스케일AI에도 투자했다. 2016년 통장에 남은 4200달러(약 550만원) 전액을 투자했고, 최근 메타의 투자 유치 후 배당을 받았다. "그날 알렉스(스케일AI 창업자)를 만난 날 통장에 4200달러밖에 없었다"고 회상했다.

그는 샘 올트먼 오픈AI CEO에 대해서도 언급했다. "샘 올트먼은 YC 커뮤니티에서도 기술력보다는 마케팅과 영업에 강한 인물이었다. 우리가 ChatGPT를 쓰게 된 것도 그 천재적인 마케터가 만들어낸 것"이라고 평가했다.

2026년, 저가로 중국과 맞붙는다

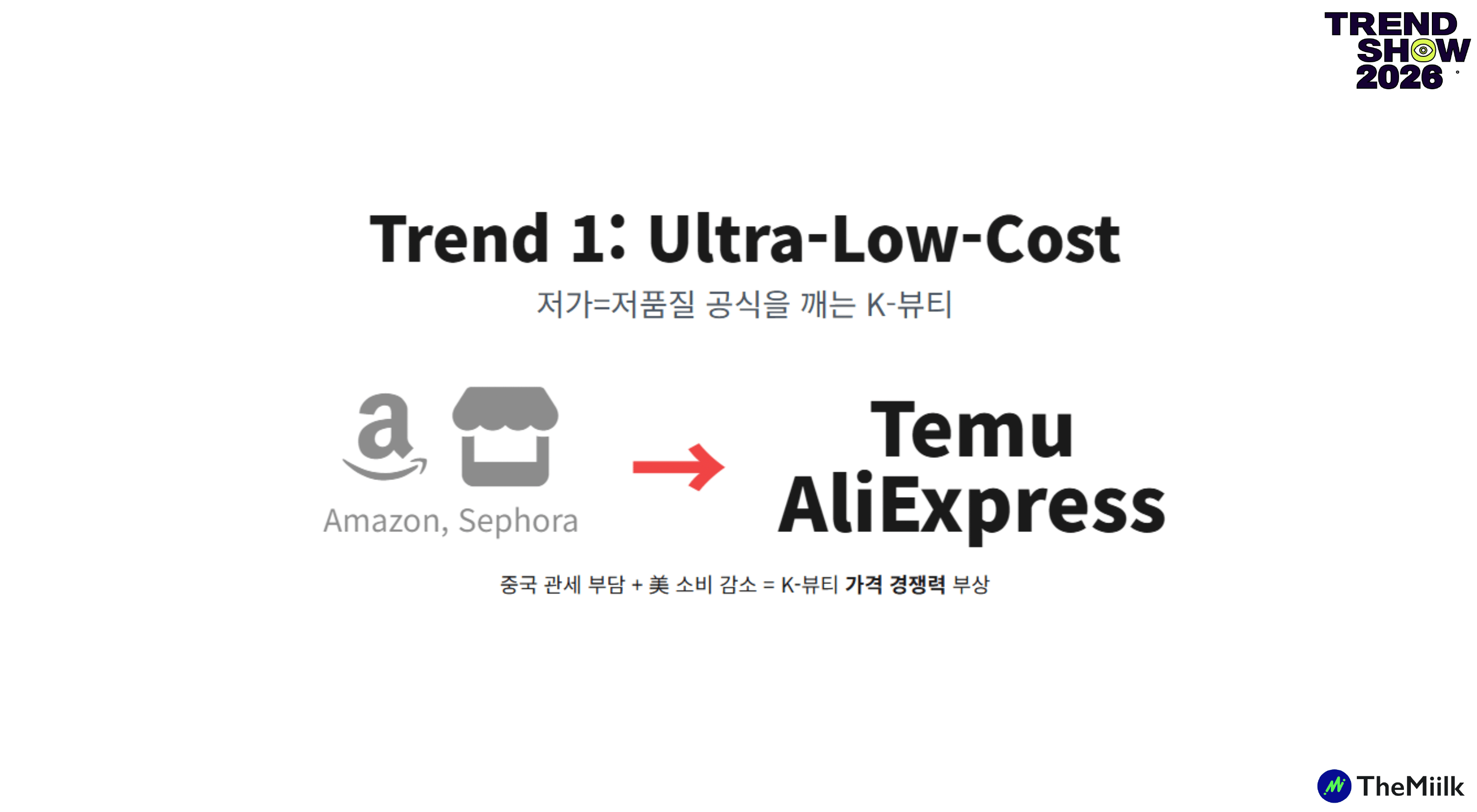

하형석 CEO는 2026년 K뷰티 트렌드로 '울트라 로코스트(저가 전략)'를 제시했다. "프랑스가 걸어온 고가 전략이 아니라 저가가 K뷰티의 길"이라는 것이다.

"다이소만 가더라도 5000원짜리 제품이 예전 같지 않다. 이것이 미국에서 5달러가 된다면 엄청난 시장 점유율을 가져올 것이다."

중국과의 경쟁도 예상된다. 현재 미국의 매스 브랜드는 대부분 중국 생산이다. 하지만 한국의 생산 기술이 향상되고 가격이 낮아지면서 경쟁이 가능해졌다. "중국 관세가 올라간다면 K뷰티는 다시 한번 날개를 달 것"이라고 전망했다.

카테고리 확장도 예정돼 있다. 지금까지는 스킨케어 중심이었지만 메이크업, 헤어, 바디 제품으로 확장한다. 지역도 미국·일본에서 유럽, 남미, 중동, 인도로 넓어질 것이다.

So What: 인프라가 만든 K뷰티의 시대

"K뷰티는 이제 K팝을 넘어설 것이다. 10년 안에 글로벌 톱10 뷰티 기업 중 한국 기업이 3~4개 들어갈 것이다."하형석 미미박스 대표

하형석 CEO의 확신은 단순한 낙관이 아니다. OEM·ODM, 유통사, 올리브영으로 구성된 K뷰티 인프라는 AI 인프라(컴퓨팅, 데이터, 알고리즘)와 같은 방식으로 진화했다. 인프라가 갖춰지자 폭발적 성장이 시작됐다.

특히 현금 흐름 구조는 K뷰티만의 독특한 무기다. 빠른 현금 회수로 마케팅에 투자하고, 이것이 다시 공급 확대로 이어지는 선순환. 여기에 AI 시대의 온라인 DNA까지 더해지면서 한국 브랜드들이 아마존 프라임 데이에서 서로 경쟁하는 상황이 됐다.

미국 시장 점유율 22%는 시작일 뿐이다. 유럽(한국의 12배 시장), 중동, 동남아까지 같은 인프라가 확산되고 있다. 하형석 CEO의 표현대로 아직 1회말이라면, 9회까지 갈 길이 멀다. 그리고 그 길 위에 AI가 함께 있다.